インプラントと保険

インプラント治療は保険がききません

インプラントは歯をおぎなう治療法の中でも、もっとも自然な見た目を回復でき、しっかり噛めて快適であることから、人気が高まっている治療法です。

それだけに、インプラントに保険が適用されるのか、気になっている方も多いのではないかと思います。インプラントと保険との関係についてご紹介していきます。

結論から申しますと、現在の日本では基本的にインプラントは保険が適用されません。今後保険適用になるか、という議論がなされることがありますが、現段階では今後も難しいと言えるでしょう。

品質の高い治療には保険がききません

インプラント以外に歯を失った部分をおぎなう治療法として、ブリッジと入れ歯がありますが、こちらは保険適用が可能な治療法です。保険が適用になれば、治療費も安く抑えられますが、保険適用のものの場合、保険の制約があるため、様々な面で妥協しなければなりません。

一方、自由診療のものであれば、ブリッジも入れ歯も審美性に優れた、快適なものを入れることが可能になります。いずれにしても、満足度の高い治療法、ということになると、自由診療ということになってしまいます。

保険のブリッジの問題点

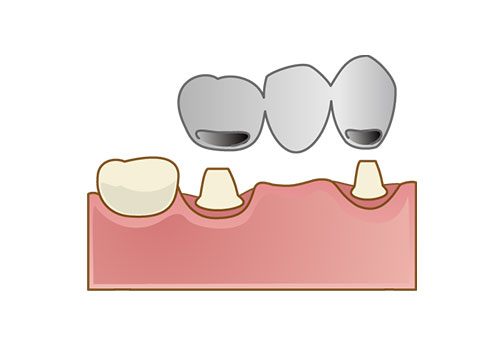

ブリッジというのは、歯を失った部分に両隣の歯から橋を渡すように連結した被せ物を固定する方法です。前歯にブリッジをする場合には、表側が白い被せ物をすることができますが、保険の決まり上プラスチック素材になりますので、のちに黄ばんできたり、歯垢がたまりやすく、歯茎も炎症をおこしやすくなります。

前から4番目以降の奥歯になると、銀歯しか適用できませんので、審美的に問題が出てきます。

保険の入れ歯の問題点

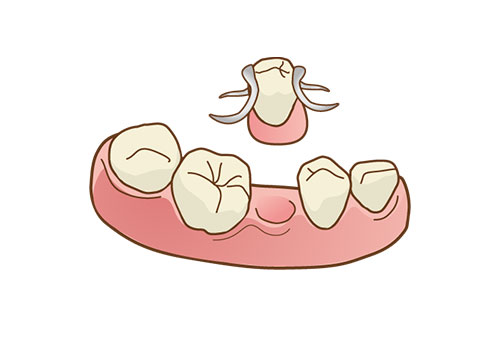

入れ歯は取り外し式のもので、歯の抜けた状態によって部分入れ歯と総入れ歯に分けられます。どちらも保険適用は可能ですが、他の治療法に比べて違和感が強く、噛み心地も劣ります。

部分入れ歯の場合、歯のない部分に隣接する歯に金具がかかりますが、その金具が見えると審美的ではありませんし、金具のかかる歯に異常な力がかかって歯にダメージを与えてしまいます。

総入れ歯の場合、プラスチックの材料で作られますので、強度を持たせるためにどうしても厚みが出てしまいます。そのため、違和感が強かったり、温度を感じづらいというデメリットがあります。

インプラント治療に保険がきかない理由

保険診療は最低限の機能回復にのみに適用

インプラント治療に保険がきかない理由として、それが贅沢な治療として捉えられていることが挙げられます。つまり、インプラントでなくても保険治療でできる他の治療法がある、インプラントは見た目を重視した審美的な側面の強い治療法である、と捉えられているのです。

現在の日本の健康保険では、病気を治す治療や、失われた機能を回復する治療に対して保険が適用されるようになっており、見た目を良くするための治療には保険がききません。

インプラント以外の保険の治療法でも十分に失われた部分を補うことができ、かめるようになるため、インプラントのような機能回復以上の審美的な要素が強い治療法は、とても最低限の治療としては見なされず、保険が認められていないのです。

保険診療とは

保険診療の場合、治療でかかった費用を、70歳未満の方は3割負担すれば治療を受けることができます。70歳以上の場合には年齢に応じて負担額が変わってきます。

保険診療の場合、治療費が安く済ませられるメリットがありますが、保険で認められた治療法や材料でしか行うことができません。

保険で行える治療法としては、虫歯治療(プラスチックや銀歯を詰める治療)、歯周病治療、神経の治療、ブリッジや入れ歯、抜歯などがありますが、セラミックなどのような審美性の高い材料を用いる場合には適用されません。

自由診療とは

自由診療は健康保険が適用されない治療のことで、自己負担額が100%の治療です。保険治療で認められていない治療法を行う場合、審美目的などで特殊な材料を使う場合、歯に特に病気がなく健康増進を目的に行う治療などは自由診療となります。

治療費は各医療機関で設定することができるため、治療を受ける歯科医院によって値段は変わってきます。一般的に自由診療では治療費が高額になりますが、より個人の好みに合った、質の高い満足度の高い治療を受けることができます。

自由診療で行われる治療法としては、セラミック治療、歯列矯正治療、インプラント、予防歯科治療、ホワイトニングなどが挙げられます。

例外的に

インプラントで保険が適用する場合

インプラントは通常行われているものの場合、保険はききません。ですが少ないケースでは、例外的に保険が適用される場合というのもあります。それは次のようなケースです。

- 先天的にあごの骨の形が不完全な場合

- 上あごの骨の3分の1以上が連続して欠損していて、鼻腔や副鼻腔にまでそれが及んでいる場合

- 病気が原因、もしくは第三者が起こした事故が原因で、あごの骨の3分の1以上が連続して欠損してしまった場合

実際のところ、以上に当てはまるケースというのはあまりありません。通常は虫歯や歯周病などで歯を失うケースというのがほとんどですから、一般的にこの条件に当てはまる方は滅多にいないと言ってよいでしょう。

しかし、万が一上記の条件に当てはまる場合で、インプラント治療を保険で受けたいという場合、治療が受けられる医療機関というのは設備が整った病院などに限定され、一般の歯科医院で受けることはできませんので注意が必要です。

医療費控除で負担を軽くできます

インプラント治療は保険がきかないので費用はどうしても高額になってしまうのは避けられません。ですが、医療費控除の制度を利用すれば、治療でかかった費用の一部が還元されます。

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身又は生計を共にする家族が払った医療費が10万円を超えた場合、所得に応じて所得税が減額されて医療費の一部が戻ってくる制度です。

この医療費の中には、インプラント治療に支払った治療費の他にも、薬局で支払った薬剤費、通院するときにかかった公共交通機関の交通費なども含まれます。(自家用車で通った場合のガソリン代、駐車場代などは含まれないので注意です)

通院費は診察券などで通院した日を確認できるようにしておくこと、また、金額も記録しておくことが大事です。

医療費控除の手続き

控除を受けるためには、支払いを証明する領収書を確定申告書に添付、または提示できるようにしておく必要があります。そのため、治療にかかった領収書などは捨てずに保管しておきましょう。

[用意するもの]

- 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)

- 領収書(コピーは不可)

- 印鑑、通帳

確定申告の期間は、翌年の2月16日〜3月15日までの期間です。(サラリーマンの場合の還付は1月以降)

確定申告の期間を過ぎても申請は可能で、忘れていても5年間遡って申請することが可能です。詳しくは最寄りの税務署に確認しておきましょう。

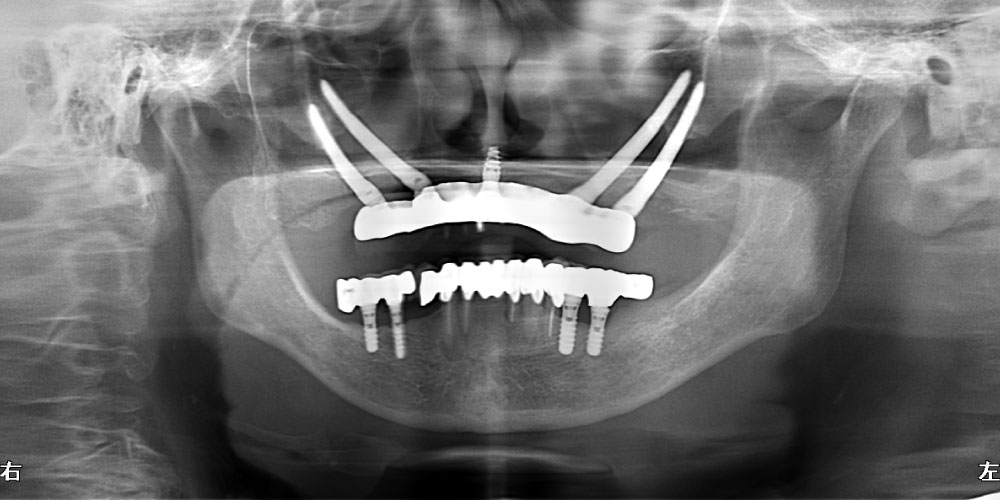

インプラントの症例集

LMGでは実際に当院で行ったインプラント手術の症例を公開しております。歯を失ってしまった方や、歯周病等で歯を残すことが困難と診断された方は当院でのインプラント治療なら綺麗で咬みやすい口腔内を取り戻すことができるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。